Hace muchos años gobernó en la India un rey bueno, justo y generoso al que todo el mundo amaba y respetaba. Tan querido era que sus súbditos le consideraban el regente ideal, excepto en una cosa que ahora mismo vas a conocer.

Resulta que el rey, a sus cincuenta y siete años, tenía un defectillo bastante molesto: ¡no se callaba ni debajo del agua! Ya fuera de día o de noche siempre tenía algo que decir y enlazaba unos temas con otros con una facilidad pasmosa. Ese parloteo incesante sacaba de quicio a todos los que le rodeaban, pero como era el hombre más poderoso del reino nadie se atrevía a decirle a la cara que cerrara la boca al menos durante un ratito.

Su consejero, un anciano inteligente y fiel que le ayudaba en los asuntos importantes, estaba bastante preocupado por la situación. Se daba cuenta de que el rey hablaba tanto que, además de resultar agotador, a menudo se iba de la lengua y decía cosas de las que luego se arrepentía. Era cuestión de tiempo que acabara metiéndose en problemas.

– ‘¡Esto no puede seguir así! Tengo que hacerle ver la realidad, intentar que cambie de actitud sin faltarle al respeto ni herir sus sentimientos. Lo pensaré bien a ver qué se me ocurre.’

Esa misma noche lo consultó con la almohada.

– Creo que lo más conveniente será aconsejarle a través de un pequeño cuento… Sí, eso es, un cuento con moraleja. En cuanto me quede a solas con él, llevaré a cabo mi idea.

Por fortuna, al día siguiente a media mañana encontró la ocasión perfecta cuando el monarca le mandó llamar para ir a dar un paseo.

– La reunión de sabios no comienza hasta las doce, así que tenemos tiempo de sobra para salir a caminar un rato y gozar de la brisa primaveral. ¿Te apetece, amigo mío?… ¡Nos sentará muy bien a los dos!

– ¡Por supuesto, Majestad! Será un honor ir con usted.

El consejero y el rey salieron de sus aposentos y recorrieron el largo pasillo hasta la puerta principal; después, bajaron la escalinata exterior del palacio sintiendo en sus ojos la cegadora luz del sol.

– Hace un día precioso y los jardines reales lucen esplendorosos, ¿verdad, Majestad?

El rey se aproximó al estanque y se paró junto a él, embelesado ante tanta hermosura.

– ¡Oh sí, somos realmente afortunados! Para mí no hay mayor placer que contemplar las flores de loto meciéndose en el agua mientras disfruto del embriagador aroma a jazmín que perfuma el aire… ¿Opinas tú lo mismo, querido amigo?

– Desde luego tiene usted toda la razón, mi señor. ¡Este lugar es un paraíso en la Tierra!

El rey sonrío satisfecho y le dio unas palmaditas cariñosas en el hombro.

– ¡Ay, viejo amigo, espero que nos queden muchos años para compartir más momentos como este!

Aprovechando que el rey estaba contento y receptivo, el consejero puso en marcha su pequeño plan.

– Cambiando de tema… Majestad, ayer me contaron una pequeña historia que me gustaría compartir con usted.

– ¿Ah sí?… ¿Te refieres a un cuento?

– Sí, es una simple fabulilla, pero creo que podría gustarle.

– ¡Oh, muy bien! ¿A qué estás esperando para empezar?… ¡Soy todo oídos!

Sin perder más tiempo, el consejero comenzó su relato:

Érase una vez una tortuga que vivía en un lago muy bonito pero demasiado pequeño. Mientras fue chiquitita el tamaño no tuvo demasiada importancia, pero cuando se hizo mayor la falta de espacio empezó a resultarle tremendamente agobiante porque salvo nadar o hablar con sus tres vecinos peces, ahí nunca había nada interesante que hacer. Con el tiempo el aburrimiento hizo mella en su carácter y se convirtió en una tortuga atormentada que se pasaba las horas bostezando y quejándose sin parar.

– ¡Qué harta estoy de este lago!… Ojalá algún día pueda escaparme y recorrer otros lugares, conocer más especies, practicar algún deporte sobre tierra… ¡Yo no he nacido para pasarme la vida dentro de este charco deprimente!

Tras varios meses en la misma situación, su suerte cambió gracias a la visita sorprendente e inesperada de dos patos que, a diferencia de ella, estaban más que acostumbrados a viajar por todas partes. Los forasteros, uno de plumas azuladas y otro de plumas amarillas, llegaron volando a gran velocidad y se posaron en la orilla sin dejar de mirarla. El de plumas azuladas la saludó alegremente.

– ¡Hola, amiga! Si no te importa queremos beber un poco de agua de este precioso lago.

La tortuga exhibió su mejor sonrisa. ¡Hacía siglos que no veía una cara nueva y cualquier visita era bien recibida!

– ¡Hola, bienvenidos a mi hogar! Podéis beber todo lo que queráis, amigos.

– ¡Gracias, eres muy amable tortuguita!

– ¡De nada, chicos! No os imagináis cuánto me alegra poder charlar con alguien. ¡Este lugar es tan solitario que me temo que acabaré loca de remate!

El pato que lucía plumas amarillas miró a su alrededor y pensó que tenía razón: el lago parecía una charca de lo enano que era y estaba envuelto en un silencio sobrecogedor.

– Hay que reconocer que con la de sitios chulos que hay en este planeta, pasarte la vida aquí metida es bastante lamentable.

Las palabras del pato fueron directas al corazoncito de la tortuga y la pobre no pudo aguantar las ganas de llorar.

– ¡Buaaa! ¡Buaaa!

Los patos se miraron sorprendidos por su reacción y enseguida percibieron que estaba profundamente abatida. El de plumas amarillas se sintió muy mal y se disculpó:

– ¡Oh, perdona, soy un bocazas, no era mi intención disgustarte!

El de plumas azuladas también se apresuró en consolarla.

– ¡Eh, tranquila amiga, quizá haya una solución!… Oye, ¿por qué no te vienes con nosotros? Detrás de aquellas montañas que ves a lo lejos, las que tienen la cima nevada, hay una laguna cien veces más grande que esta. En ella viven decenas de animales y por lo general todos se llevan muy bien.

La tortuga dejó de llorar de golpe, como si alguien hubiera pulsado un botón de apagado como el que tienen los muñecos.

– ¿Eso que dices es cierto?… ¡Espero que no te estés riendo de mí!

– ¡Es la verdad! La laguna es espectacular, aunque…

– ¿Aunque qué?

– Bueno, para ser sincero he de decirte que también es un poco ruidosa. A diario se organizan allí juegos, carreras, bailes… Siempre hay mucho jolgorio, pero precisamente por eso es tan divertida.

La tortuga empezó a girar y a aplaudir haciendo chocar las patas.

– ¡Diversión es justo lo que yo necesito!… ¡Oh, vivir en esa gran laguna sería para mí un sueño hecho realidad!… ¡Por favor, quiero ir como sea!

El pato de plumas amarillas la vio tan ilusionada que estuvo de acuerdo con la propuesta de su compañero.

– ¡Pues no se hable más! El camino es largo, pero a nuestro lado no correrás ningún peligro. ¡Venga, síguenos que nos vamos!

Al escuchar esto la tortuga más paralizada que si le hubieran echado un cubo de agua helada sobre la cabeza.

– ¿Se…seguiros? Pero si no tengo alas… ¡Yo no puedo volar!

Las lágrimas asaltaron de nuevo su regordeta mejilla.

– ¡Buaaa! ¡Soy una tortuga y estoy condenada a quedarme en esta horrible poza hasta el fin de mis días!… ¡Buaaa!

El pato de plumas amarillas, en vez de echarse las manos a la cabeza, le guiñó un ojo con picardía y le dijo entre risas:

– ¡Bueno, mujer, no te pongas tan dramática que para eso estamos nosotros! Si te hemos dicho que te sacaremos de aquí, cumpliremos nuestra palabra, ¿de acuerdo?

A continuación miró a su alrededor y tirado en el suelo vio un palo largo que debía tener más o menos un metro de longitud. Lo cogió con las patas y le dijo a la desconcertada tortuga:

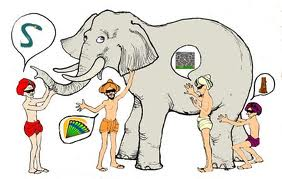

– ¿Ves este palo? Solo tienes que morderlo bien fuerte por el centro mientras nosotros lo sujetamos por los extremos. De esta manera podremos llevarte cómodamente por el aire.

La tortuga abrió los ojos como platos y en un santiamén recuperó la esperanza.

– ¡Oh, es genial, es genial!

El ave no quería fastidiar el momento de suprema felicidad de la tortuga, pero no tuvo más remedio fruncir el ceño para dejar bien clara una condición:

– Eso sí, hay algo muy importante que debes cumplir a rajatabla: una vez nos elevemos no puedes abrir la boca porque caerás al vacío y será tu fin.

– ¡Oh, claro, lo entiendo!… ¡No lo haré, no os preocupéis! ¡Muchas gracias, amigos!

¡La tortuga no cabía en sí de gozo! Al fin se le presentaba la oportunidad de viajar, de acabar con su antigua vida y aspirar a otra más emocionante.

– ¡Es increíble que esto me esté pasando a mí!… ¡Todavía no me lo puedo creer!

El pato de plumas azuladas empezó a ponerse nervioso.

– ¡Es la hora! No perdamos tiempo o nos pillará la noche en pleno trayecto. Amiga, muerde el palo por la parte central y recuerda: ¡no lo sueltes bajo ninguna circunstancia!

– Tranquilos, no sufráis por mí… ¡Me sujetaré bien y no diré ni mu!

Dicho esto miró hacia el lugar que había sido su hogar y dijo con desprecio:

– ¡Hasta nunca lago odioso y soporífero!

Los patos acercaron el palo al agua y ella lo prensó fuertemente con las mandíbulas. Cuando estuvo lista, cada ave sujetó un extremo y despegaron. Los dos viajeros tenían muchas horas de vuelo a sus espaldas, así que se elevaron con facilidad y empezaron a surcar el cielo batiendo las alas a la par y demostrando una gran coordinación. Mientras, la tortuga cumplía órdenes y se dejaba llevar con el cuerpo colgando y tan quieta que no se atrevía ni a pestañear.

Todo discurría según lo previsto hasta que, a mitad de camino, un campesino que recogía la cosecha divisó un extraño trío volando por encima de su cabeza. Cuando se percató de quienes eran se quedó tan sorprendido que no pudo evitar soltar una risotada y exclamar a voz en grito:

– ¡Ja ja ja! ¡¿Pero qué ven mis ojos?!… ¡Dos patos transportando una tortuga colgada de un palo!… ¡Jamás había visto una escena tan ridícula! ¡Ja ja ja!

La tortuga, que tenía un oído finísimo, escuchó las palabras del hombre y se sintió extremadamente ofendida. Sin pararse a pensar en las consecuencias, abrió la boca para contestar:

– ¡¿Y a ti qué te importa, pedazo de ignorante?!

Lo que pasó, Majestad, se lo puede imaginar: al soltar el palo la tortuga cayó al vacío como un saco de patatas y se dio un golpe que a punto estuvo de destrozarla.

Al rey le entró mucha angustia.

– ¡Oh, qué pena!… Este cuento es muy triste.

– Estoy de acuerdo en que lo es, Majestad.

– ¿Se sabe cómo acabó la tortuga?… ¿Logró salvarse?

El viejo consejero suspiró con cierta tristeza.

– Sí, sí se salvó, señor. Tuvo suerte de caer en un pantano, por lo que a pesar de que se hizo muchísimo daño consiguió sobrevivir.

– ¡Pobrecilla, menos mal!

– Ya… La pena es que los patos, enfadados porque no había respetado la norma de no abrir la boca, siguieron su camino.

– ¡¿Qué me dice?!… ¿No volvieron a por ella?

– No, Majestad, jamás regresaron. La tortuga se recuperó de las heridas, pero tuvo que conformarse con vivir en un lugar peor que su antiguo lago el resto de su vida. ¡No se imagina lo duro que fue para ella tener que renunciar a sus sueños!

El rey se quedó pensativo.

– Y todo por irse de la lengua y hablar cuando no debía…

– Así es, mi señor. Este relato nos muestra lo importante que es saber medir las palabras y callar cuando corresponde. Quien habla de más suele acabar mal.

Ya era casi mediodía y el sol se había vuelto de color amarillo intenso. El rey dejó atrás el estanque y continuó paseando en silencio, sumido en sus pensamientos, tratando de asimilar la enseñanza de la pequeña historia que acababa de escuchar.

Te preguntarás si la táctica del consejero sirvió, si tuvo algún efecto sobre el monarca. La respuesta es sí: a partir de ese día se esforzó por hablar menos y escuchar con mayor atención a los demás. Gracias a ese cambio, se ganó la admiración de su pueblo hasta el fin de su reinado.