Había una vez dos monjes Zen que caminaban por el bosque de regreso al monasterio. Cuando llegaron al río, vieron una mujer que lloraba en cuclillas cerca de la orilla, era joven y atractiva.

— ¿Qué te sucede? —le preguntó el más anciano.

— Mi madre se muere —dijo la mujer—. Está sola en casa, al otro lado del río y yo no puedo cruzar. Lo intenté, pero la corriente me arrastra y no podré llegar nunca al otro lado sin ayuda. Pensé que no la volvería a ver con vida, pero ahora, ahora que habéis aparecido vosotros, entre los dos podrían ayudarme a cruzar…

— Ojalá pudiéramos —se lamentó el más joven de los monjes—. Pero la única manera de ayudarte sería cargarte a través del río y nuestros votos de castidad nos impiden todo contacto con el sexo opuesto. Lo tenemos prohibido… lo siento.

— Yo también lo siento —dijo la mujer y volvió a llorar.

El monje más sabio se arrodilló, bajó la cabeza y simplemente dijo:

— Sube.

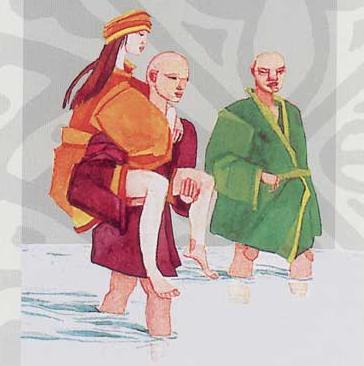

La mujer no podía creerlo, pero con rapidez tomó su hatillo de ropa y subió a horcajadas sobre el monje.

Con bastante dificultad el monje cruzó el río, seguido por el joven. Al llegar al otro lado, la mujer descendió y se acercó al anciano monje con intención de besar sus manos.

— Está bien, está bien —dijo el viejo retirando las manos—, sigue tu camino.

La mujer se inclinó en gratitud y humildad, recogió sus ropas y corrió por el camino hacia el pueblo. Los monjes, sin decir palabra, retomaron su marcha al monasterio. Faltaban aún diez horas de caminata. Poco antes de llegar, el joven le dijo al anciano:

— Maestro, tú sabes mejor que yo de nuestro voto de abstinencia. No obstante, cargaste sobre tus hombros a aquella mujer a través de todo lo ancho del río. Dame una explicación.

— Es verdad —dijo el anciano—, yo la llevé a través del río, pero ¿Qué te pasa a ti que todavía la cargas sobre los hombros?